黔西南人民为抗战胜利作出的牺牲和贡献

黔西南州地处滇黔桂三省区结合部,居住着汉族、布依族、苗族等30多个民族,在全面抗日战争时期,隶属于西南抗战大后方,是连接大后方与国际交通线的枢纽地,也是全国抗日民族统一战线的一支重要力量。“七七事变”后,在中华民族生死存亡的危急关头,黔西南各族人民同仇敌忾,共赴国难,参军参战、铺路修桥、捐款捐物支援前线,为中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利作出了重要的牺牲和贡献。

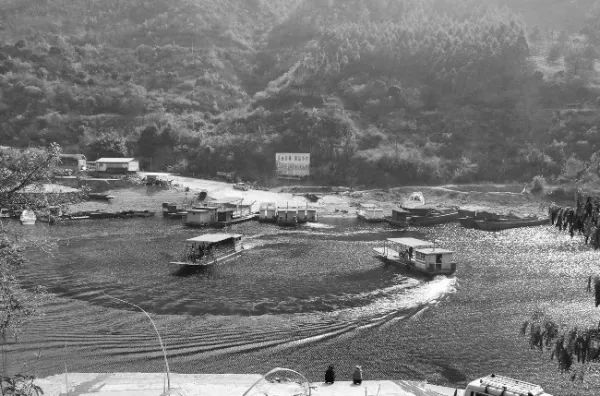

册亨县八渡,南盘江渡口之一,贵州和广西交界处。

抗战期间,经滇缅公路运送到广西前线物资的必经之地。(资料图片)

抗日救亡运动高涨,筑成民族统一战线的坚固长城

抗日战争全面爆发后,尽管黔西南是抗战大后方,也未能幸免战火的摧残,重要交通、国防设施被日军飞机疯狂轰炸,给黔西南造成了不可估量的人员损伤和财产损失,激起了黔西南人民无比的愤怒。在中共黔桂边委、黔桂边特区工委和中共贵州省工委等党组织的领导下,黔西南人民与全国其他地区的同胞一样坚决抗日,把抗日救亡运动推向高潮,筑成了黔西南民族统一战线的坚固长城。

中共黔桂边委(边特委、特支)在黔西南望谟、贞丰、册亨一带开展轰轰烈烈的抗日活动。1933年6月起,中共黔桂边委由广西迁驻黔西南的板陈(今望谟板陈)继续开展革命和抗日救亡活动。中共黔桂边委贯彻国共合作的指示,改赤色游击队为抗日义勇军,做南盘江、北盘江和红水河一带布依族上层人士(贵州西路水上纵队司令)王海平的统战工作,发动和组织了由中共黔桂边委领导的黔桂省边独立营为中坚力量和由王海平的武装及在黔西南发动组织的抗日义勇军小分队组成的抗日义勇军,时刻准备开赴抗日前线。同时,中共黔桂边委卡法连队和中共黔桂边委创办的创强小学均组织了抗日救亡宣传队,深入少数民族村寨开展抗日宣传,在偏远少数民族山村点燃了抗日的烽火,激发了广大少数民族群众的抗日热情。

中共贵州省工委、贵州省临工委在黔西南晴隆、普安一带开展地下工作,宣传抗日。1938年至1940年,中共贵州省工委派张立(中共党员、普安人)到普安开展党的地下工作,发动和组织盘县、普安、安南(今晴隆)滇黔公路沿线的抗日救亡运动,张立利用普安县府财务委员会会计身份搞统战,兴民教,进行抗日宣传,同时兴办实业,为党筹措经费。1939年春,贵州省工委书记邓止戈以安南县政府秘书兼第一科科长的公开身份作掩护,在安南举办了党员训练班,安置、转移党员同志,开展抗日活动。1940年10月,安南县党支部成立,积极推动中国共产党的基层组织在黔西南的生根和发展,为推动抗日运动作出了积极贡献。

在国共合作、全面抗战形势的影响和中共贵州省工委、中共黔桂边委的推动下,黔西南地区抗日救亡运动普遍深入,蓬勃发展,抗日宣传活动范围不断扩大,活动形式和内容更加丰富多彩。部分中小学师生、民众教育馆人员及其他社会有识之士,组成若干宣传队(组)深入县城、农村开展抗日宣传,书写“打倒日本帝国主义”“抗战必胜”等标语,画出反映中国军民英勇杀敌的图画,唱抗日歌曲,表演抗日戏剧,订阅或发售抗日书报,办墙报和创办抗日刊物《彗星》周刊、《安南》月刊、《胜利晚报》等进行抗日宣传,促使黔西南各族群众空前觉醒和团结,抗日的激情和决心不断高涨。

四万余人应征入伍,保家卫国喋血沙场

黔西南州党史资料统计,在全面抗战的八年里,黔西南8县共有4万多人被征集入伍,而当时黔西南才约76万人口,参军人数超过5%,全州在抗战中阵亡有名者仅300人,退役回乡者3000多人,许多战士喋血抗日沙场,为国捐躯,连名字都没有留下。

踊跃参军参战。在抗日救国大好形势的影响和激励下,黔西南一批又一批爱国志士志愿参军参战。1937年9月,兴义县城乡学生46人(其中女生2人)投笔从戎,他们出发那天,县里组织万人欢送,排了几里长的队伍,鞭炮声、口号声、抗日歌声不绝于耳,在赠给他们的锦旗上绣着“民族先锋”四个大字,随后兴义市共有9000多名战士奔赴抗战前线。1941年底,安龙县坡脚乡的陆伯臣等5名布依族壮士,相约到前线抗日,得到了安龙县群众的支持拥护,全县人民受到鼓舞,群情激奋,踊跃参军,1938年至1945年共向抗日部队输送兵员6849人。1937年,贞丰女子小学教师倪萍和一些进步青年满怀激情报名参加战地服务团,1938年,贞丰东门村布依族爱国青年黄德高等人动员150余人组成民族抗日救国志愿连开赴抗日前线。普安县共计征兵4156人奔赴抗日前线,1937年至1944年,人口仅有6万多的册亨县,实际征兵人数达2995人之多。同时,国民革命军第二、五、六、五十四军等部队,都曾在黔西南整训并补充了大量兵员。

喋血抗日沙场。在抗日战场上,黔西南籍战士尽管武器装备简陋,衣衫褴褛,食不果腹,面对凶恶的日本侵略者却表现出视死如归、宁死不屈的民族气节,不畏强暴、血战到底的英雄气概,百折不挠、坚忍不拔的必胜信念,无数战士前赴后继,战死抗日沙场。其中,团级以上军官阵亡的有罗会廉(普安县楼下镇人,新四军第四师侦察科科长,1944年12月3日在奉命率侦察小分队到肖县执行任务中壮烈牺牲)、霍世才(贞丰县牛场镇人,国民革命军第九十四军一二一师三六一团上校团长,1945年5月13日在湖南武岗壮烈牺牲,牺牲后被追认为少将军衔,灵柩被运回贞丰安葬)、龙云阶(兴仁县鲁础营乡人,国民革命军第六十军一八二师一○八○团团长,1938年4月24日在台儿庄战役中壮烈牺牲)、王懋长(安龙县龙广镇人,国民革命军一○八旅副团长,1938年6月2日在河南商城防守战斗中壮烈牺牲)、陈大川(兴义市乌沙镇人,国民革命军第六十军一八二师一○七八团副团长、代理团团长,1938年4月20日在台儿庄战役中壮烈牺牲)等等。阵亡将士数不胜数,他们用宝贵的生命筑成了保家卫国的坚固防线。

十万余人铺路修桥,连通大后方与国际交通线

“七七事变”后,日军迅速占领了中国北方、南方的重大城市,沿海几乎所有港口都被日军封锁,国际援华物资只能通过滇缅公路、中印公路和“驼峰航线”运达昆明,再通过滇黔公路运至重庆及抗日前线。黔西南是连接云南、广西的交通要道,也是连接大后方与国际交通线的重要枢纽,战时交通地位突出。获取国际援助是确保抗战早日取得胜利的条件之一,为保障国际援华抗战物资输送畅通,黔西南共投入10多万民众修筑、抢护重要公路、机场、桥梁,作出了不可磨灭的贡献。

修筑、改善晴隆二十四道拐抗战公路。位于滇黔公路上的晴隆二十四道拐抗战公路,是渝(重庆)昆(昆明)曼(曼德拉)公路咽喉地带,第一拐到第二十四拐直线距离350米,垂直高度250米,在60度的斜坡上以“S”形顺山势而建,集雄奇险峻为一体,被誉为“抗战生命线”,也是史迪威公路的重要标识。滇黔公路黔西南段是施工难度较大的路段,尤其以晴隆二十四道拐最为艰难,黔西南人民付出了极大的艰辛,筑路民工们身系绳子,于悬崖峭壁徒手开山凿石,因工具简陋,工程艰险,条件恶劣,缺医少药,牺牲事件时有发生。从1928年1月开始勘测修筑,开工后时断时续,直到1935年底才大规模正式修建,于1936年9月竣工通车,征调当地大量民工参与修建。1941年底太平洋战争爆发后,因二十四道拐公路路况较差,翻车时常发生,美军在晴隆设立公路改善工程处,又征调大量民工对二十四道拐进行了改善和维护。抗战期间,总计45万吨国际援华物资通过二十四道拐运抵抗日前线,尤其在抗战中后期,平均每天有3000多辆运送抗战物资的车辆通过,晴隆二十四道拐抗战公路为保障外援物资运输畅通,稳定抗战大后方作出了重大贡献。

全线修通沙八公路。沙八公路北起晴隆县沙子镇,南至册亨县南盘江八渡渡口,全长267公里。抗战期间,所有从昆明运往广西前线的武器弹药、医药器械、救济物资、服装给养,全部通过沙八公路运达广西。1944年至1945年,每天几十至几百辆运输车辆,日夜行驶在沙八公路上,第八军、五十四军、新一军和两个炮兵团都是经过沙八公路开赴广西战场的。然而全线修通沙八公路,黔西南人民历经各种艰难险阻,作出了重大牺牲和贡献。沙子至安龙段于1938年4月修建通车,是1500名民工自带干粮、义务筑路。安龙至八渡段是1939年在日军逼近广西时,14070名民工参加修筑公路,于1940年3月建成通车便道。1942年2月,滇缅公路中断,为保证抗战物资由云南沿滇黔公路,再经沙八公路运至广西抗日前线,国民政府征调35000多民工整修续建,由于天气不好,疾病流行,医药困难,全线有472名民工死亡。在广大民众艰苦卓绝的努力下,沙八公路于1943年2月全线通车。

同时,地处关岭、晴隆两县交界处的盘江桥,是滇黔公路上的一座重要桥梁。1938年3月21日,在改建新桥中盘江桥断塌,40名工人坠落江中,死亡16人,17人重伤。1940年5月至1941年6月,日军出动飞机63架次轰炸盘江桥,将盘江桥桥身、桥基础全部炸毁,为尽快恢复盘江桥运输能力,当地千余民工与部队官兵一道同心同德,夜以继日奋力抢修,建成浮桥维持交通。1942年4月,改修成链式吊桥。黔西南人民用自己的血肉之躯,保障了抗战通道的畅通。

黔西南民众还积极投工建设战时飞机场,1944年、1945年分别修建兴仁、安龙轻便飞机场。开展战时其他路网建设,1938年修筑兴仁至兴义的公路,连接云南罗平通达昆明,1940年修筑兴仁至贞丰、兴义至江底公路。此外,大量壮丁还被征集到抗战前线支援交通、国防等基础设施建设。

倾家纾难,全力支援抗战前线

全面抗战期间,黔西南各县均结合实际,积极参与支援抗战的活动,在捐款捐物、征调军粮、救护伤兵和收容难民等方面也作出了积极贡献。

在兴义,“抗日救国联合会”“妇女救国会”等组织积极行动,特别是城区中小学师生,开展形式多样的募捐活动,举办募捐演出,组织“救济难胞”募捐,分头到兴义城区商铺、政府机关等处开展募捐,仅1939年就募捐到559200元(旧币)善款。1942年的一天,兴义开展节食运动,群众将当天的口粮捐献给抗战前线。同时,全县民众认购了3000元“救国”公债。

在安龙,县妇女会(原妇女抗日救国会)组织其会员500余人,除了通过宣传鼓励青壮年踊跃参军抗日外,开展了许多支前活动,如向城内“裕安”“永安”等盐店和“乾昌”“恒义”等商号劝捐款项和物品,交由县抗敌后援会寄往抗日前线。1940年,县妇女会发动妇女做了布鞋2000双献给国民革命军第六军四十九师。每年“三八”妇女节,县妇女会组织妇女到负伤战士收容所和野战医院慰问,给战士表演文艺节目等。

在普安,张立坚持中国共产党的抗日统战政策,调动各方人士积极支持抗战,在其影响下,开明绅士易晋候一次就捐献粮食300石支援抗战。从1936年至1945年,普安县先后发行5次公债帮助减轻国家财政困难、军费紧缺问题。普安县还成立了“出征抗战军人家属委员会”,募捐到资金12526元(旧币)、食盐25千克用于优待抗战家属。

在晴隆,中共地下党员黄小穆等人利用其担任贵州省抗日后援会安南县分会委员的身份,组织县城学生向过往滇黔公路的富有者动员募捐,支援抗日前线。1945年初,晴隆县中营乡公所兴办庆祝黔南大捷游艺大会,乡绅许再新、秦振麟将义卖梨膏糖收入7000元(旧币)全部捐出支援抗战。同年7月,晴隆县发起的抗战“抗战献金献粮”活动,募集捐款8000元(旧币)支援抗战。

此外,黔西南各县设立“协济委员会”“救济院”等组织,负责救护伤病员、开展难民救济等工作,全力做好过境部队和难胞的粮秣柴草等后勤保障。仅晴隆就为40000余名开赴前线的滇军征集捐助食粮12750斤、马料3500斤,柴禾无数,征用力夫827人,为抗战前线解除后顾之忧。同时,在八年全面抗战中,黔西南在转移保护各类学校、医院及社会名流等方面作出了积极贡献。例如,军政部第九十三医院迁至晴隆县城。

以上几方面的牺牲和贡献,体现了黔西南在全国抗战大局中的独特地位和作用。虽然比较偏僻贫瘠,在当时是典型的“地无三尺平,人无三分银”之地,但就是在这样的条件下,黔西南各族群众在抗日战争中达到了空前团结,万众一心,有力出力,有钱出钱,倾其所有,竭其所能,以朴素赤诚的行动,无私地支援抗战,苍劲有力地书写了伟大抗战精神的黔西南篇章。

扫描印象黔西南公众微信二维码,获取更多精彩!

( 来源 ‖ 黔岑英整理 编辑 ‖ 印象黔西南 )